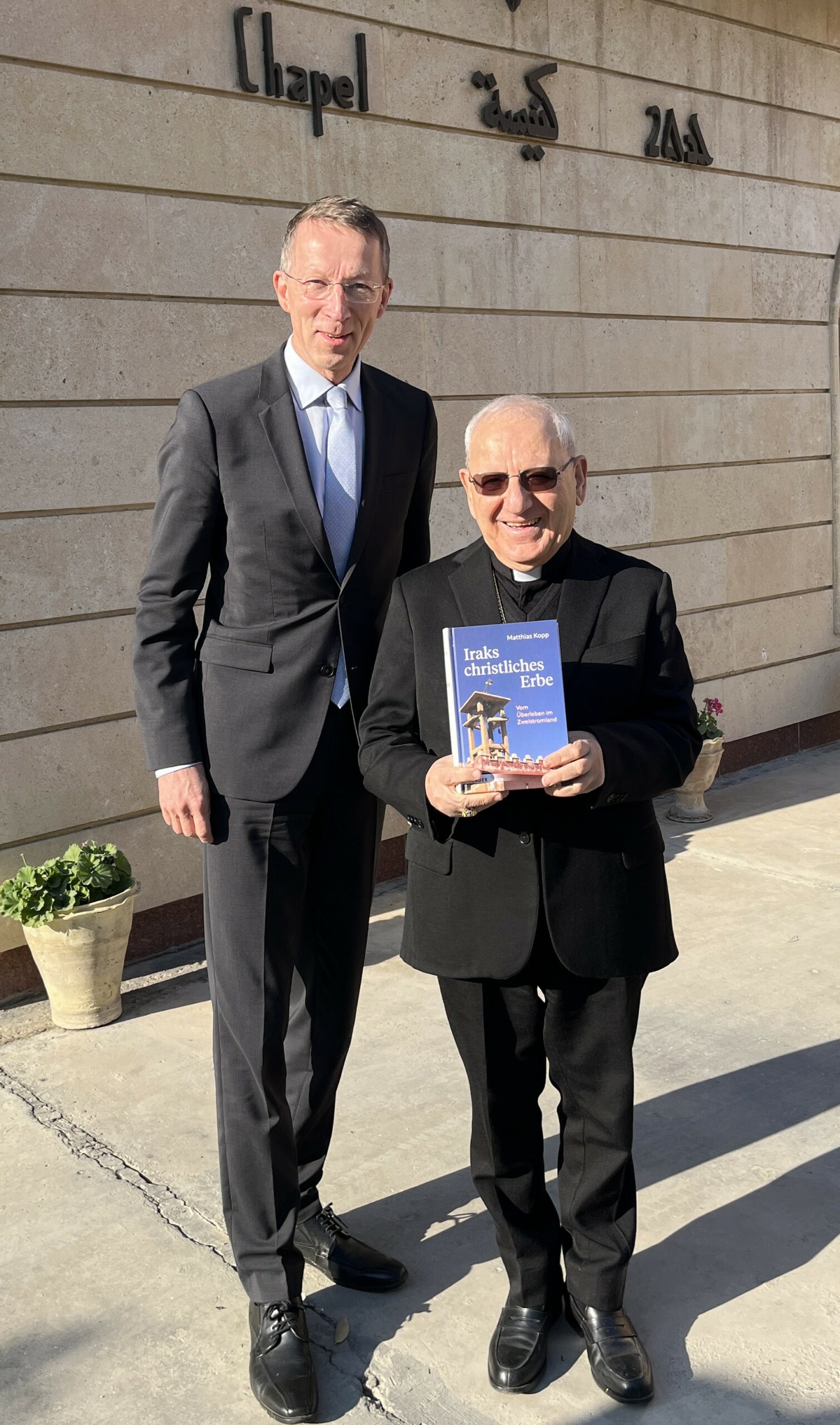

Dr. Matthias Kopp

Als Papst Franziskus im Frühjahr 2021 – mitten in der Corona-Pandemie – in den Irak aufbrach, um an Euphrat und Tigris ein Zeichen der Solidarität für das gesamte Land zu setzen, empfand ich diesen Moment als historisch. Endlich war es gelungen, was 1999 scheiterte: Ein Papst in Bagdad. Papst Johannes Paul II. war es damals nicht vergönnt, wenige Wochen vor der Reise wurde diese von Diktator Saddam Hussein abgesagt. Jetzt konnte Franziskus in das Zweistromland fliegen – trotz des weltweiten Virus und extremer Sicherheitsbedingungen.

Diese Reise war für mich Motivation, die erste, alle Epochen der Geschichte umfassende Monographie über den Irak bis zur Gegenwart zu schreiben. Das Ziel: Eine kontinuierliche und wissenschaftlich aufgearbeitete Sicht auf das Christentum und die umfangreiche Diplomatie des Heiligen Stuhls. Wenn man sich vor Augen hält, dass Franziskus in Mossul an jenem Platz zwischen zerbombten Kirchen stand, auf dem sieben Jahre zuvor der selbsternannte Kalif des „Islamischen Staates“, Abu Bakr al-Baghdadi, zum Sturm auf Rom aufrief, wird deutlich, wie bedeutsam Kirchengeschichte und politischer Kontext sind.

Steht das Christentum vor seinem Ende im Irak?

Der Untertitel meiner Untersuchung „Vom Überleben im Zweistromland“ drückt aus, worum es geht: Das Christentum im Irak steht vor seinem Ende. Wenn es nicht zu einer politischen Wende kommt und wenn radikalisierende Weltbilder weiter zunehmen, ist das Christentum nicht nur marginalisiert, sondern droht zu erlöschen. Dagegen wollte Papst Franziskus ein Zeichen setzen. Die Christen verstehen sich – zu Recht – als konstitutiver und integraler Bestandteil der irakischen Gesellschaft. Und doch verlassen sie noch immer das Land: der schleichende Exodus scheint nicht zu stoppen zu sein.

Dabei haben die Christen seit nahezu 2000 Jahre ihren wesentlichen Beitrag zu einer friedlichen Koexistenz – auch und gerade mit den islamischen Bekenntnissen – geleistet. Allerdings ist diese Stärke durch eigene interkonfessionelle Konflikte deutlich geschwächt worden. Was über Jahrhunderte Abgrenzung und Ablehnung zwischen den christlichen Konfessionen war, wächst langsam, aber immerhin stetig zu einer Ökumene zusammen, weil man im Irak nur gemeinsam zu überleben vermag. Trotz aller politischen Repressalien gerade im 20. Jahrhundert gelang es den Christen, durch ein geschicktes Verhältnis zu den Mächtigen des Staates, ihren Freiraum zu erkämpfen. Dabei mussten sie – wie die ganze Bevölkerung – unter militärischen Angriffen und Embargos genauso leiden. Aber sie konnten beispielsweise unter Saddam Hussein ihren Glauben relativ frei ausüben.

Die Terrorjahre des „Islamischen Staates“ haben in erschreckender Weise gezeigt, dass die Menschenrechte und die Unversehrtheit des menschlichen Individuums von Grund auf pervertiert werden können. Das Terror-Regime ist gescheitert, die tiefen Verletzungen bleiben und die Rückkehrer unter den ehemals Geflüchteten sind das beste Beispiel, wie Überleben und Weiterleben gelingen können. Vor allem sind es die Christen, die mit ihrem Handeln ein Zeugnis davon abgeben, dass sie wesentlicher Motor einer Vergebungs- und Versöhnungsgeschichte im Irak sind, die in weite Teile der Gesellschaft hineinwirkt.

Religionsgeschichte des Irak

Der erste Teil der Untersuchung beleuchtet die Religionsgeschichte des Irak aus den Zeiten des Alten Testamentes bis in die Konflikte des 19. Jahrhunderts. Im nächsten Teil werden die Konfessions- und Religionsgruppen im Irak untersucht, wobei die altorientalischen Bekenntnisse ebenso eine Rolle spielen, wie die orthodoxen und lateinischen Traditionen. Zum Kapitel gehört auch eine Betrachtung der islamischen Bekenntnisfamilien im Irak. Heute ist das Land tief gespalten; eine Versöhnung von Schiiten und Sunniten erscheint kaum möglich zu sein. Gerade wenn der schiitische Islam Irans versucht, massiven Einfluss auf die irakische Politik zu nehmen und so eine gefährliche religiöse Dominanz in einem multiethnischen und multireligiösen Umfeld entsteht. Im dritten Teil wird eine spannungsreiche religionswissenschaftliche und politische Analyse des Irak im 20. und 21. Jahrhundert vorgelegt: von der Mandatszeit über die revolutionären Jahre bis zur langen Epoche unter Diktator Saddam Hussein. Die Epoche nach ihm ist vor allem der Analyse verschiedener Verfassungsentwürfe gewidmet, um insbesondere der Frage nach dem – verbrieften – Minderheitenschutz im Irak nachzugehen.

Zentrale Kapitel des Hauptteils sind die Jahre unter dem Terror-Regime des „Islamischen Staates“. Die Überlegungen kommen nicht umhin, Ausmaß und Präzision der Christenverfolgung und des Versuchs der Ausrottung der Jesiden darzustellen und aus religionswissenschaftlicher Sicht die islamistische Doktrin zu erläutern. So drastisch das Kapitel in seiner politischen Analyse ist, so eindrucksvoll bleibt der Überlebenskampf der christlichen Konfessionen gegen die Schergen des „Islamischen Staates“. Dabei werden auch die Fragen von Massenflucht, die juristische Bewertung der Verfolgung als Genozid und die bis heute ununterbrochene Aufbauhilfe durch die weltweite Caritas erörtert. Aus gutem Grund kann dieser Teil der Untersuchung am Ende feststellen, dass der „Islamische Staat“ eine – zumindest im Irak – gescheiterte Ideologie ist.

Das Miteinander der Religionen

Der vierte Teil untersucht die Reise von Papst Franziskus. Dabei wird erstmals im wissenschaftlichen und internationalen Kontext eine detailreiche und ausführliche Analyse der Vorbereitung dieser Reise vorgenommen sowie der politischen, gesellschaftlichen und religiösen Umstände im Irak am Vorabend der Ankunft des Papstes, um dann in je eigenen Kapiteln jeden Tag der Reise zu beschreiben. Daran schließt sich die Detailanalyse aller Ansprachen des Papstes im Irak an. Sie sind nicht nur unentbehrliche Zeitzeugnisse für die Geschichte des Landes, sondern einem Brennglas gleich schauen sie auf das Leben der Kirche im Zweistromland, auf das Miteinander der Religionen und fragen bzw. mahnen den gesellschaftlichen Beitrag an, den die Christen als gleichberechtigte Mitglieder in der Zivilgesellschaft leisten wollen und nach Auffassung des Papstes auch sollen. Ihm ging es dabei vor allem um die Stärkung der christlichen Minderheit und den Dialog der Religionen als Garant für den Frieden. Es ist eine Zeit teils mit dramatischem Wandel für die Ortskirche der Chaldäer und teils mit erheblichem politischem Stillstand im Irak, der sich wie ein Lackmustest für die künftige Demokratiefähigkeit des Landes darstellt.

Für meine Analyse gilt: Das war eine Papstreise, die länger wirkt, als sie dauerte. Beim Begräbnis von Papst Franziskus war es Kardinal Re, der in seiner Totenpredigt allein diese Reise ins Wort fasste. Fest steht, dass das irakische Christentum eine Zukunft hat. Es ist aber eine Zukunft, die Gefährdungen ausgesetzt ist. Und es ist eine Zukunft, die im tiefsten hoffnungsvoll bleibt, wenn die Kirche vor Ort selbst überleben will. „Iraks christliches Erbe. Vom Überleben im Zweistromland“ ist das historische und religionswissenschaftliche Kaleidoskop eines reichen Vermächtnisses in der „Wiege der Menschheit“. Es ist eine Hommage an die Christinnen und Christen, die ihr Christsein im Irak bis heute leben. Die meisten Iraker – ob Muslime oder Christen – prägt eine tiefe Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und Stabilität. Für jeden Iraker und jede Irakerin, für jeden Muslim und Christen gilt auch im Irak der Gegenwart das, was der Psalmist Jahrhunderte vor dem babylonischen Exil der Juden niederschrieb: „Suche Frieden und jage ihm nach.“ (Ps 34,15)

Matthias Kopp: Iraks christliches Erbe. Vom Überleben im Zweistromland. Freiburg 2025. [Link zum Buch]

Der Autor wurde mit seiner Arbeit über den Irak 2024 zum Dr. theol. promoviert. Seit 2009 ist er Pressesprecher und Leiter der Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Bischofskonferenz. Papst Franziskus ernannte ihn zusätzlich 2024 zum Berater im Dikasterium für die Kommunikation im Vatikan.